-

2025-1-21

大(dà)鼠麻醉(zuì)指導原則

-

2025-1-14

齧齒類實驗動物常見的鞭毛蟲

-

2025-1-7

獸醫隨筆:實驗動物營養需求及其影響因素

-

2024-12-31

貓科動物的新殺(shā)手

-

2024-12-24

犬骨髓穿刺抽吸技術

-

2024-12-17

非人靈長類(lèi)麻醉指導原則

-

2024-12-10

人(rén)工繁育猴和野捕猴(hóu)的差異(yì)及對實驗的影響

-

2024-12-3

兔麻醉(zuì)指導原則

-

2024-11-26

非人靈(líng)長類的傳染(rǎn)性皮膚病(下)

-

2024-11-19

關於非人(rén)靈長(zhǎng)類的異常行為(wéi)探討(二)

狨猴常見傳染性疾病

普通狨猴(hóu)(Callithrix jacchus,下文簡稱絨猴)屬於狨科狨屬,是一種小(xiǎo)型新大陸非人靈長類動物,原產於巴西東部,自20世紀60年代初以來一直用於生物醫學研究,特別是在神經科學研究、基因編輯、肥胖和代謝、傳染病、自身(shēn)免疫性疾病和衰老等研究項目中作用被廣泛使用。和其它(tā)新大陸猴一樣,狨猴與舊大陸(lù)猴在生(shēng)理、疾病易感性、飲食需求等多個方麵都(dōu)存(cún)在獨(dú)特的差異。目前,在我國現行(háng)標準和規(guī)範(fàn)中,所提及的(de)基本的飼養要求、獸醫護理、微生物控製要求和實驗技術主要是針對食蟹猴和恒河猴,對新大(dà)陸猴尚缺乏相關(guān)共識,在對實(shí)驗用狨(róng)猴(hóu)進行微生物質量監測和控製時,往往套用實驗獼猴的標準,導致狨猴實際易感的病原體被(bèi)忽視,無益於狨猴質量提升。本公眾號此前曾就狨猴的(de)飼養、繁育和獸(shòu)醫照護(hù)及其應用(yòng)發表過兩篇推文(詳見《小身材,大用途(tú)!》和《狨猴(hóu)飼養、繁育(yù)和獸醫照(zhào)護》),本文將就常見的感染狨猴的(de)病原(yuán)體做簡單介紹。

(供圖:江蘇靈賦兆(zhào)生源)

病 毒

目(mù)前有(yǒu)報道的可自然感染狨猴的病毒有近二十種,其中比(bǐ)較重要和常見的有以下幾種:

皰疹病毒:

皰疹病毒科是一(yī)類具(jù)有複雜基因組的包膜DNA病毒,根據基因組、宿主細胞和所致疾病,這些病原體被分(fèn)為三個亞科:α皰疹(zhěn)病(bìng)毒、β皰疹病毒和(hé)γ皰疹(zhěn)病毒。其中α皰疹病毒和γ皰疹病毒對狨猴而言(yán)更重要,它們通常(cháng)對天然宿(xiǔ)主有高(gāo)度的適應,感染後表現為無症狀或輕微症狀的持續感染,而在發生跨物種傳(chuán)播後,卻(què)能(néng)夠引起嚴(yán)重的疾(jí)病和病(bìng)理變化。

現已證明兩種α皰疹病毒可引起狨猴的嚴重疾病並在24-72小時內死亡,即源自人的單純(chún)皰疹病毒1型(HSV-1)和源自鬆鼠猴的Herpesvirus tamarinus。狨猴(hóu)感染後通常有7 - 10天的潛伏期,然(rán)後出現發燒、嗜睡等非特異性臨床症狀,隨(suí)著病情(qíng)的發展,出現結膜炎和唾液分泌過多,並在口腔黏(nián)膜上看(kàn)到融合的囊泡,動物死亡前則可出現神經係統症狀,例如共濟失調、上升性麻痹、失明(míng)和癲癇等。

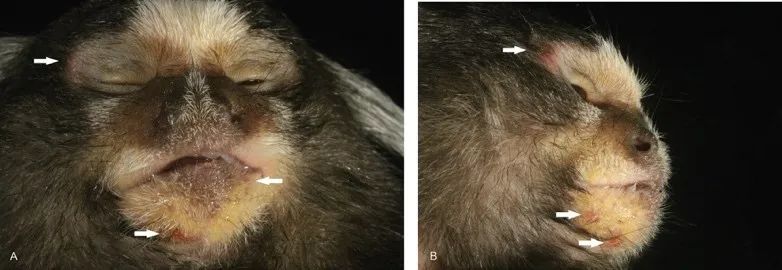

狨猴感染HSV-1後眼周、麵部、下唇、下巴出現紅斑和潰瘍

Edwards E. E. (2018)

可感染狨猴並(bìng)誘發疾病的γ皰疹病毒有來源於鬆鼠猴的(de)鬆鼠猴皰(pào)疹病毒(dú)(Herpesvirus saimiri,HVS)、來源於蜘蛛猴的Herpesvirus ateles和來源於人類的EB病毒(Epstein-Barr virus,EBV),盡管人工感染狨猴後可出現淋(lín)巴增生性疾病、單核細胞增多症等,但總(zǒng)體(tǐ)而言這幾種病毒的自然感(gǎn)染是很少見的(de)。

預(yù)防這類跨物種感(gǎn)染的關鍵是(shì)將不同種類的動物單獨(dú)飼(sì)養,杜絕與其它NHP和狨猴共享(xiǎng)飼養空間和可能被汙染的物品,人員也應做好防(fáng)護,避免交叉感染(rǎn)。

此外,近些年一種新的淋巴隱潛(qián)病毒CalHV-3(Callitrichine Herpesvirus 3)被從狨猴惡性淋(lín)巴瘤中檢測(cè)到,盡管大多數動物感染(rǎn)後沒有明(míng)顯臨床症狀,但會有一些動物表現為體重減輕、食欲不振、腹瀉和腹部腫塊。這種γ皰疹病毒已在(zài)多個狨猴群體中被發現,血清學調查則顯示人工圈養狨猴中有40%至60%的陽性率。

淋巴細胞脈絡叢腦膜炎病毒(LCMV):

LCMV 感染可導致狨猴肝炎,具(jù)有高發病率和高死亡率的特點。狨猴通過(guò)接觸攜帶病毒的野生小鼠而被感染,臨(lín)床(chuáng)症(zhèng)狀在(zài)一(yī)至兩周內出現,包括(kuò)呼吸困難、厭食、虛弱和嗜睡。受感染的動物可出現肝功能衰竭(jié)的症狀(zhuàng),包括黃疸和凝(níng)血功能障礙。可能在無臨(lín)床(chuáng)症狀的(de)情況下發生猝死。可觀察到膽紅素、血清堿性磷酸酶和穀丙轉氨酶值升高。在沒有臨床疾病體征的狨猴中,LCMV感(gǎn)染的血(xuè)清學證據也已被證實。應通過控(kòng)製野生齧齒動(dòng)物和篩選食物來源預防,如果在狨猴中使用鼠源性生物製劑,則應檢測確認其是否攜帶LCMV。

副(fù)流感病毒(dú):

副流感病(bìng)毒(dú)1型(猴病毒5)、2型(猴病毒41)和3型(猴病毒10)與新世界靈長類動物的疾病有關。由於這(zhè)些病毒缺乏(fá)種屬特異性,狨(róng)猴的(de)感染可能是(shì)在擁擠和應激條(tiáo)件下由人類或其他物種傳播而來,可通過直(zhí)接接觸或空氣傳播(bō)。

與副流(liú)感病(bìng)毒相關的臨床疾病可能從輕度上呼吸道疾病症狀到嚴重的鼻氣管支氣管(guǎn)炎和間質性肺炎不(bú)等。該病的臨床症狀(zhuàng)可(kě)能包括打噴嚏、眼分泌物(wù)和(hé)鼻分泌(mì)物、咳嗽、呼吸困(kùn)難(nán)和厭食。一歲以下的(de)動物病情可能更為嚴重。在(zài)大多數情況下,動物會自發地從自然感染中恢複。治療(liáo)在很大程度上是支持性的,旨在最大限度地降低細菌(jun1)繼發感染的風險(xiǎn)。

麻疹病毒:

從曆史上看(kàn),麻疹病毒(dú)曾經造成非人類靈長類動物的常見和(hé)廣泛的感染,並(bìng)可造成極高發病率和死亡(wáng)率。非(fēi)人靈長類動物的(de)麻疹(zhěn)病毒感染通常是通過與感染的人類接觸而引發的。

在狨猴中,通常沒有在舊大陸猴中(zhōng)常見的特征性的皮疹,而是(shì)以血性腹瀉為主要症(zhèng)狀,隨(suí)後出現體溫過低、眼眶周圍水腫、心血管衰(shuāi)竭和死亡。出現(xiàn)並發感染的動物病情可(kě)能更為嚴重,死亡率可能接近100%。

目前尚無有效的麻疹病毒感(gǎn)染治療方法,接種(zhǒng)人減毒(dú)疫苗是安全且有保護作用的,可以考慮用於群(qún)體免疫。對(duì)於繼發(fā)性細(xì)菌感染,經(jīng)驗性和支持性治療,如補液、補充熱量和抗生素可能是有益的。

細 菌

和病毒感染一樣,狨猴易感的細菌和獼猴也有明顯異同,最顯著的差異是新大陸(lù)猴對結核分枝杆菌的敏感性明顯要低(dī),少見狨猴自然發生結核病的案例。盡管少見,但鑒於結核對人類和(hé)獼猴的重(chóng)要影響,還是需要定(dìng)期(qī)對(duì)狨猴進行(háng)檢測。相較於獼猴,在狨猴群體中另一些細菌有更高的發生率和致病性,例(lì)如肺炎克雷伯杆菌和鮑特氏菌。

支氣(qì)管鮑特氏菌:

支氣管鮑特氏菌可通(tōng)過氣溶膠飛(fēi)沫傳播,因此(cǐ)可在狨猴群體中迅速擴散。常見的第(dì)一個臨床症狀是雙側粘液膿性鼻涕,其他體征包括發熱和呼吸困難。一歲以下的動物更(gèng)有可能突然病重(chóng)和死亡。在許多情況下,動物死亡之前(qián)甚至沒有表現出任何異常。

用土黴素(sù)治療可以預(yù)防成年動物死亡,並降低青年動物死亡率。

肺炎(yán)克雷伯(bó)杆菌:

肺炎克雷伯杆菌常存在於人的鼻咽部和胃腸道中,也是醫院常見的院內感染菌。從野外捕(bǔ)獲(huò)的狨猴群,以(yǐ)及有大量寄生蟲負擔的衰弱動物中,往往更容易爆發克雷伯杆菌感染。肺炎克(kè)雷伯菌(jun1)感染可導致狨猴發生彌漫性(xìng)腸炎和/或肺炎(yán),並導致動物死亡。臨床症狀包括(kuò)腹瀉和體(tǐ)溫過低等。有報道稱(chēng)年幼的動物更容易受到感(gǎn)染,死亡率可高(gāo)達13%,甚至許多動物未出現臨床症狀就已經(jīng)死亡。

可以嚐試使(shǐ)用抗(kàng)生素(sù),但治(zhì)療(liáo)效果往往不佳,主要(yào)由於肺炎克雷伯杆(gǎn)菌往往(wǎng)有多重耐藥性。克雷伯杆菌可(kě)能(néng)在設施中定植,並且難以通過現有的標準衛生程序和滅菌技術來消除。

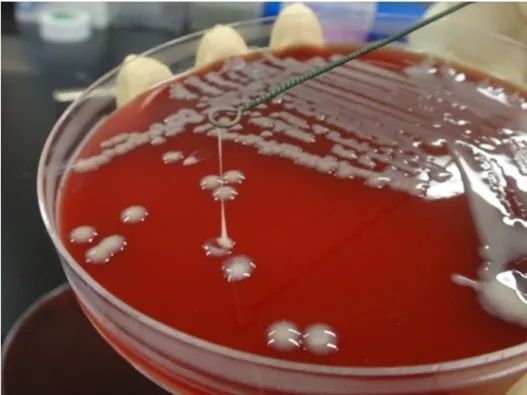

肺炎克雷伯杆菌的菌落特征,粘稠拉絲

K.Kazufumi (2017)

腸致病性大腸杆菌(EPEC):

盡管(guǎn)大多數攜帶該(gāi)菌的動物都是無症狀的,但EPEC也經常導致狨(róng)猴腹瀉。該菌(jun1)通(tōng)過糞-口途徑(jìng)傳播(bō)。

在狨猴中,臨床疾病(bìng)通常以急性(xìng)出血性腹瀉為特征,但也可能表現為慢性進行性(xìng)腹瀉。嚴重的臨床疾病可伴有嗜中性粒細胞增多,盡管失血,但通常不會出(chū)現貧血(xuè)。

恩諾沙星劑量5mg /kg體重,每天口服一次,是治療EPEC的一種非常有效的方(fāng)法。盡管對單個動物進行了有效(xiào)的治療,但該菌可能會在(zài)猴群中持(chí)續存在。

寄 生 蟲

新(xīn)進口野外捕(bǔ)獲(huò)的的狨猴群體中,寄生蟲病常導(dǎo)致動物大量發病(bìng)和死亡(wáng),而人工圈養種群中發生這(zhè)種情況的風險則很小,更常見的是亞臨床寄生,僅在應(yīng)激或實驗操作中表現出臨(lín)床症狀。糞類圓線蟲和賈第鞭(biān)毛蟲可(kě)能在一些(xiē)狨猴群體中很常見(jiàn),但在營養和飼養管理良(liáng)好的動物(wù)中很少致病。

賈第鞭(biān)毛蟲:

賈第鞭毛(máo)蟲分布(bù)廣(guǎng)泛,可感染人類和多種非人靈長類動物,包(bāo)括狨(róng)猴。它們的生命周期包括兩個階段:滋養體(tǐ)和包囊,其中(zhōng)包囊具有傳染(rǎn)性,且有一定環境(jìng)抗性。

感染賈第鞭毛蟲的動(dòng)物會間歇性地排出包囊,並通(tōng)過糞-口途徑傳播。感染賈第鞭毛蟲(chóng)的狨猴尚(shàng)未有(yǒu)致病的報道,但在其他新(xīn)大陸猴中,報道的症狀包括血性或非血性腹瀉,直腸脫垂,嗜(shì)睡,脫水等。

賈第鞭毛蟲病的治療方法是(shì)口服甲硝唑(zuò),劑量為30-50 mg/kg,連續用藥5到(dào)10天。

小隱孢子蟲:

小隱孢子蟲是體積微(wēi)小的胞內機會致病性原蟲,可(kě)感染多種脊椎動物,包括(kuò)人。感染的動物糞(fèn)便中(zhōng)含有大量有傳染性(xìng)的卵囊,其對常見的水消毒技術(shù)有抗性,例如氯化、次氯酸鈉處理和過濾。小隱孢(bāo)子(zǐ)蟲通過(guò)糞-口途(tú)徑傳播,可能的感染源包括汙染的水、帶蟲的動物、汙(wū)染的(de)物品等。此外,蟑螂和(hé)家蠅也被認為是潛在媒介(jiè)。

這種原蟲所致的疾病被稱為隱孢子蟲(chóng)病,在免疫功能正常(cháng)的狨猴群中可能是自限性的(de),感染的臨床症狀最可能出(chū)現在免疫功能(néng)低下的動物和新生動(dòng)物身上,常見症狀包括大量水(shuǐ)樣腹瀉和脫水。

隱孢子蟲病沒有可靠和有效的治療方法,通常隻能采取支持性治療。

弓形蟲:

剛地弓形蟲是(shì)一種在全世界都(dōu)有廣泛(fàn)分布的原蟲,狨猴特別容易感染,且(qiě)在大多數情況下會(huì)導致死亡。最(zuì)有可能的感染源是帶有卵囊的(de)貓科動物或其它動物(wù)的糞便。狨猴感染的臨(lín)床症狀在接觸(chù)傳染源後3至5天出現,包括(kuò)虛弱、呼(hū)吸窘迫,隨(suí)後在1至7天內死亡。此外還可能(néng)出現厭食、嗜睡、咳嗽、眼分泌物和鼻分泌物。與狨猴相比,其他新大陸猴可能更具抵抗力。

由於這種疾病進展迅速(sù),血清學檢測對狨猴(hóu)的價(jià)值通常有限。對發病動物,屍檢結果與組織(zhī)學檢查相結合是診斷的主要方法。主要的(de)控製方法是盡量減少接觸貓和其它動物(wù)的糞便。

磺胺嘧啶和乙胺嘧啶是最常見的兩種用於治療弓形蟲病的藥物。

Trichospirura leptostoma:

Trichospirura leptostoma是一種螺旋(xuán)尾線蟲,1967年首次被報道(dào),寄生在狨猴和其他新大陸猴的胰(yí)管中,在新捕獲的動(dòng)物中(zhōng)較(jiào)為常見。可引起慢性胰腺(xiàn)炎,導致亞(yà)臨床到臨床胰腺功能不全和繼發性(xìng)營(yíng)養不良(liáng)。受影響的狨猴體重減輕,糞便量增加(jiā),肌肉無力,乃至後(hòu)肢輕度癱瘓,新生動物死亡率(lǜ)增加。實驗感染後8至9周(zhōu),狨猴糞便中(zhōng)可檢測到(dào)卵,蟲卵(luǎn)脫落(luò)可長達兩年。

推薦治療藥物為(wéi)芬苯達唑,劑(jì)量為50mg/kg,持續14天。在動物設施中盡量(liàng)減少中間宿(xiǔ)主德國小蠊和長翅超蠊的(de)數量(liàng)可有效控(kòng)製其(qí)擴散。

Prosthenorchis elegant:

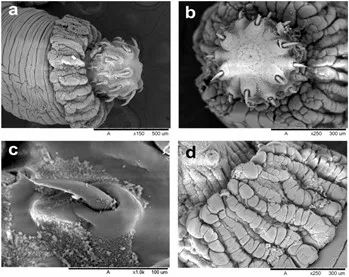

Prosthenorchis elegant是棘頭蟲前睾屬的(de)一種寄生蟲,其感染新(xīn)大陸猴的報道非常常見(jiàn),這種寄生蟲可附著在動物回腸(cháng)、盲腸和(hé)結腸粘膜表麵。常見的臨床症狀包括腹(fù)瀉、厭食和腹脹。其吻(wěn)鉤可穿透粘膜表麵,引起嚴重的肉芽腫性炎症反應,若穿(chuān)透漿(jiāng)膜表麵則可能繼發性(xìng)膿毒性腹膜炎,並常導致急性死亡。目前還沒有有(yǒu)效的治療方法,控製措施必須針對性消滅作為中間宿主的蟑螂、甲蟲。

Prosthenorchis elegant的電鏡照片

Rojas-Sánchez, E.(2023)

由於狨猴(hóu)易感的病原體種類不同於(yú)獼猴,應針對性製定適合狨猴的(de)健康(kāng)監測方案和微生物(wù)質量控製要求,以便更有效提升狨猴的(de)健(jiàn)康水平和研究數據的可靠性。

參考文(wén)獻:

1. Ludlage E, Mansfield K. Clinical care and diseases of the common marmoset (Callithrix jacchus). Comp Med. 2003 Aug;53(4):369-82. PMID: 14524413.

2. Edwards, E. E., Birch, S. M., Hoppes, S. M., Keating, M. K., & Stoica, G. (2018). Pathology in Practice. Journal of the American Veterinary Medical Association, 253(4), 423-426.

3. Fitz C, Goodroe A, Wierenga L, Mejia A, Simmons H. Clinical Management of Gastrointestinal Disease in the Common Marmoset (Callithrix jacchus). ILAR J. 2020 Dec 31;61(2-3):199-217. doi: 10.1093/ilar/ilab012. PMID: 33989417; PMCID: PMC9214573.

4. Rojas-Sánchez E, Umaña-Blanco F, Jiménez-Rocha A, Vega-Benavides K, Medaglia A, Solano-Barquero A, Rojas A, Jiménez M. Cryptic diversity in a gastrointestinal acanthocephalan of New World primates from Costa Rica. Sci Rep. 2023 Feb 10;13(1):2402. doi: 10.1038/s41598-023-28585-1. PMID: 36765145; PMCID: PMC9918474.